学生不参加研学被班主任说不合群 家长质疑与不满引发热议

- 简报

- 2024-11-12 13:41:25

- 33

- 更新:2024-11-12 13:41:25

学生不参加研学被班主任说不合群

学生不参加研学活动就是“不合群”?每位家长都希望孩子得到良好的教育和全面的发展,但收费的课外活动究竟是帮助孩子成长的机会,还是在施压让家长“掏腰包”?

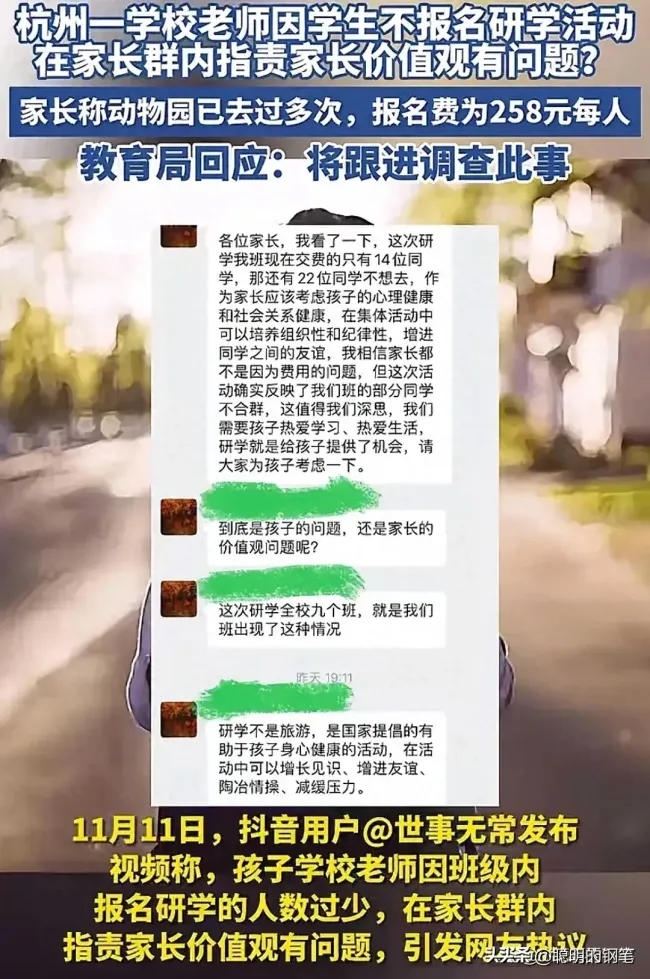

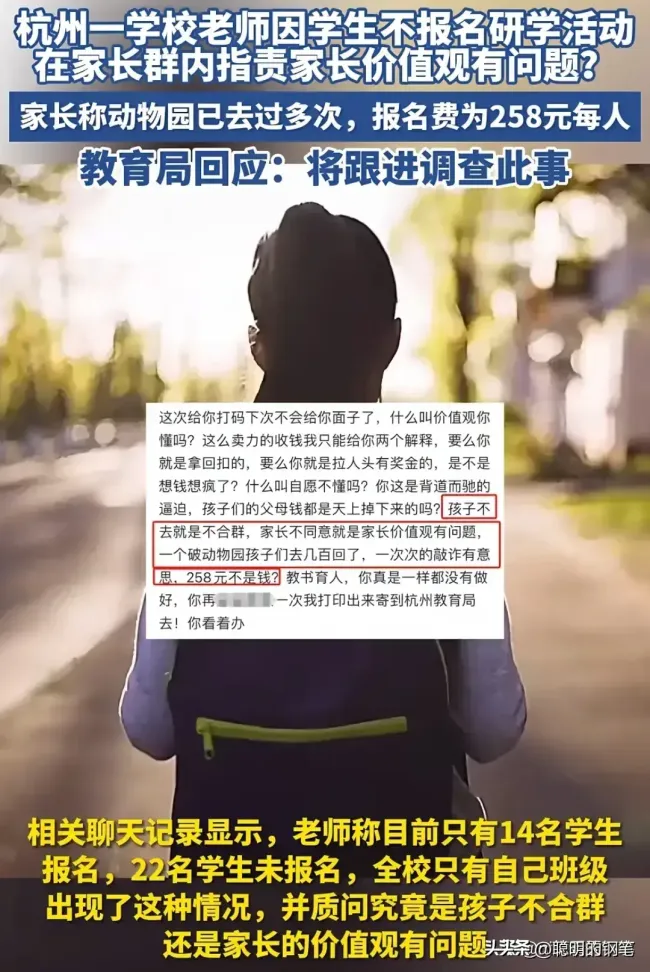

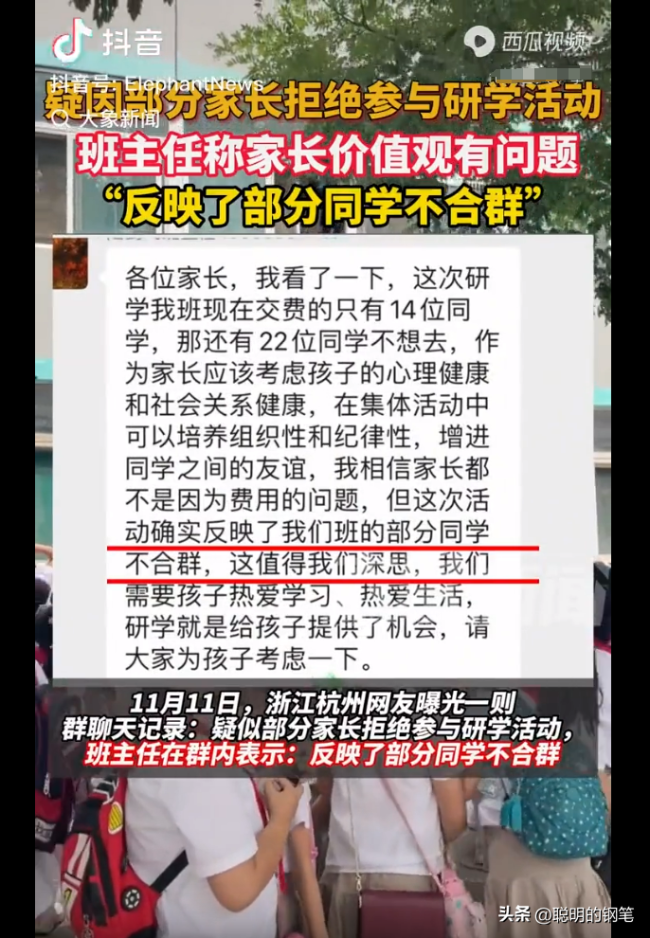

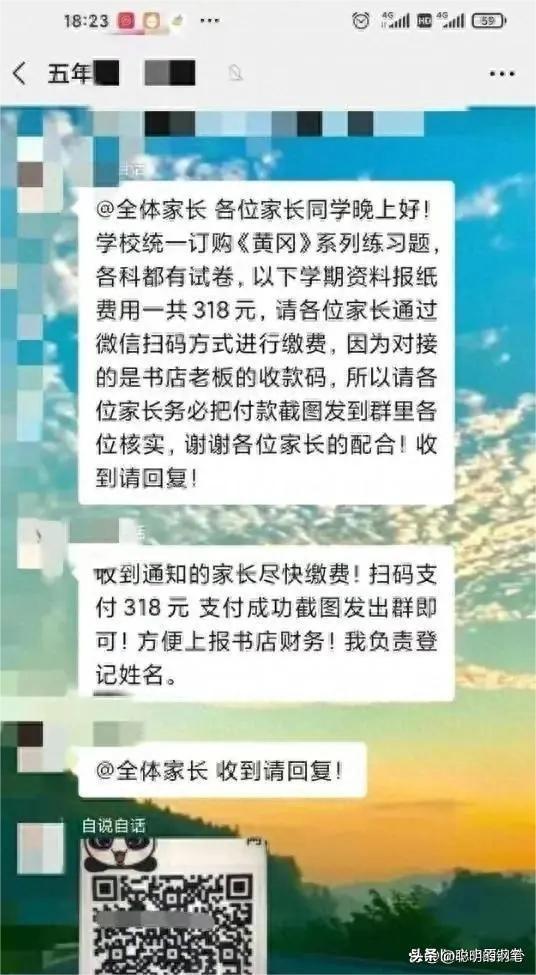

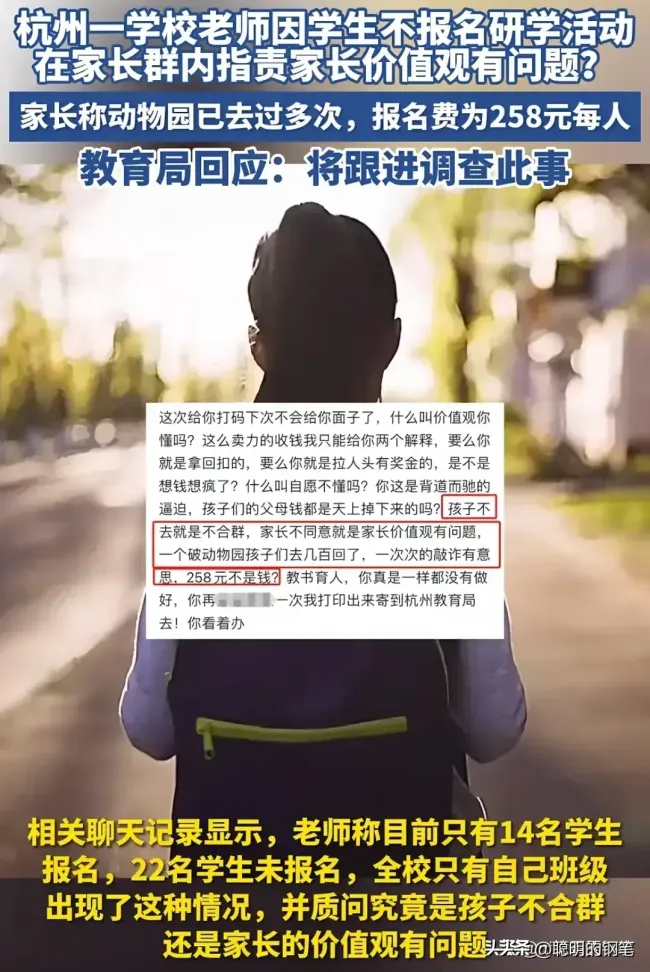

最近,一位家长的孩子所在的学校再次组织了一次研学活动,地点是孩子已经去过多次的本地动物园。尽管活动标榜“自愿参加”,但仍需每人支付258元。许多家长对此表示不满,不愿为一次重复的游览活动付费。

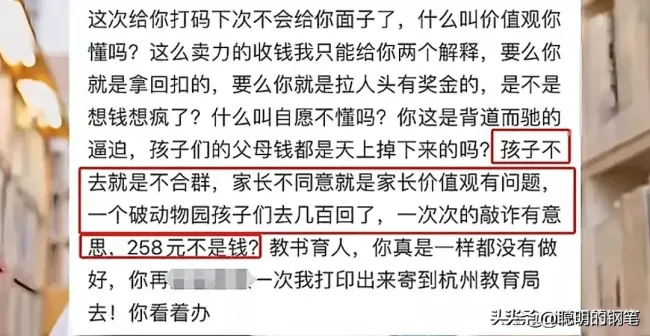

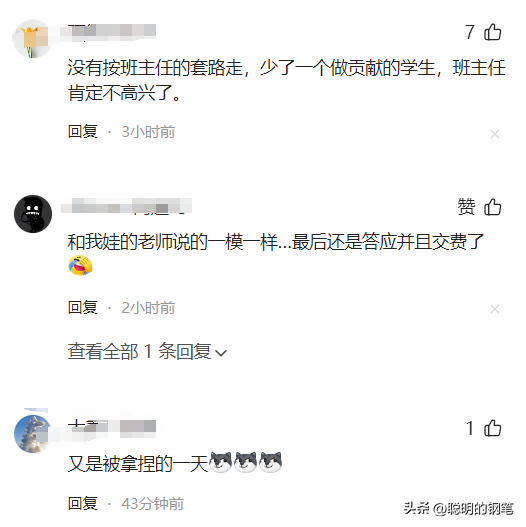

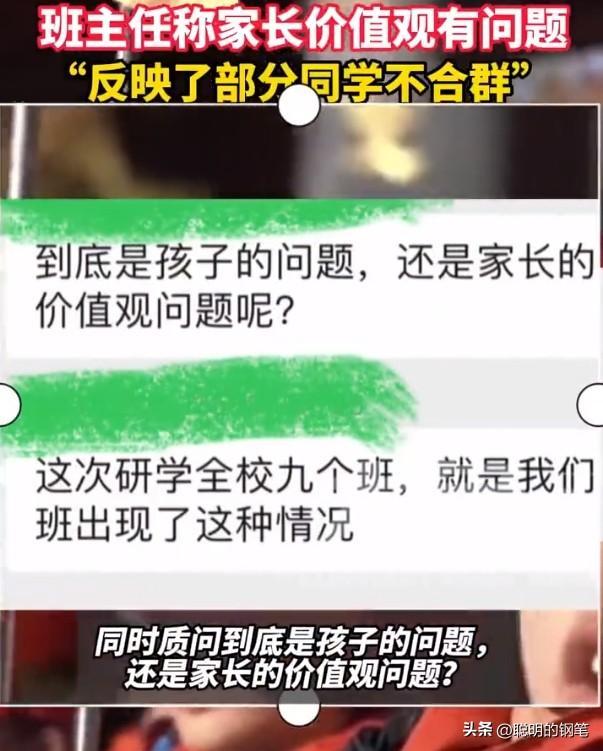

当班主任发现大部分家长没有缴费时,班级群聊中的氛围变得紧张。班主任暗示不参加研学活动就是“不合群”,甚至直接表示这是家长“价值观”的问题,似乎把不参加研学活动的家长归为“问题家长”,这种言辞令人愤怒且无奈。

随着家长们质疑声的增加,事件在网上引起了广泛关注。班主任的强势表态加剧了家长的不满,大家不明白为何一个课外活动非要通过“贴标签”的方式来施加压力。举报的家长表示,孩子对这个活动早已失去兴趣,但班主任仍不断为此次活动做宣传。

这让家长们开始怀疑活动背后是否存在利益问题。毕竟,258元的费用并不便宜,而频繁的类似活动更让家长怀疑是否只是变相收费。

一位网友认为,部分家长考虑的是费用和安全问题,绝大多数孩子都喜欢出去玩,如果是免费的活动,几乎所有人都会参加。另一位网友则表示,自己也遇到过类似情况,最终还是被迫交费,感到非常无奈。

类似事件并非个例。今年早些时候,某地同样出现了家长被迫缴纳活动费用的情况。学校组织的活动打着“让学生学习不同生活技能”的口号,结果变成了带孩子“郊游”,并频频收费,引发家长质疑。当地教育局介入后表示会密切关注事件进展,但并未完全平息家长们的愤怒。

事件对家长和孩子的影响已经显现。被质疑“不合群”的孩子们可能在学校生活中感到孤立和不安,家长们则担心孩子因此在校受到“区别对待”。

真正的研学应该是拓宽学生视野、丰富学习体验,而不是为了完成指标或变相收费。教育部早在2016年就提倡研学活动,旨在让孩子们从书本走向实践、从课堂走向社会,使教育更加真实、充实,而非变成压力和负担。

每位家长都希望孩子成长进步,但在活动内容与孩子实际需要背离的情况下,选择不参加也是合理的诉求。教育的意义在于让学生学会探索、体验新鲜事物,而不是一次次重复走过的路。希望学校与老师能重视家长的反馈,回归教育的本质,真正将研学活动做得有价值。

正如柏拉图所说:“教育应当唤醒每个人心中的灵魂”,只有真正从心出发,才能让教育的每一环更有意义。